不是?!AI的对手OI长这样???(地铁老人表情)

不知道大家是否听说过,AI 的 “对手” OI 已经问世了?此前在巴塞罗那世界移动通信大会上,一款售价 3.5 万美金的人脑计算机引发广泛关注,它正是 OI 技术的具体应用成果。

通常我们所熟知的计算机,其芯片多为硅基芯片,而这款人脑计算机的核心芯片却大有不同 —— 它是由 80 万个活的人脑神经元细胞与硅基芯片深度融合而成的生物芯片,对应的技术被命名为 OI,中文译为 “类器官智能”。或许很多人还未意识到,OI 技术对人类社会的影响可能远超想象。

类器官智能(Organoid Intelligence,OI)是一个新兴的跨学科领域,旨在利用脑类器官开展计算、药物研究以及小规模模拟完整大脑的运作机制。以下是关于它的详细介绍:

- 发展背景:计算机计算能力虽不断提升,但硅芯片的发展逐渐逼近物理极限,而人脑以其高效的计算效率和低能耗成为科学家模拟的对象,类器官智能概念应运而生,试图借助生物系统的优势突破当前计算技术的限制。

- 关键技术:诱导多能干细胞(iPSC)和 3D 细胞培养技术是类器官开发的关键。iPSC 可发育成动物体内任何细胞,通过将成体细胞转化为干细胞,再经生化诱导成特定神经元和神经胶质细胞。3D 支架方法使生物学家能垂直和水平培养 iPSC 衍生的神经组织,形成类脑网络。此外,电生理学和微流体学等技术也有助于更可靠、精确地指导类器官发育。

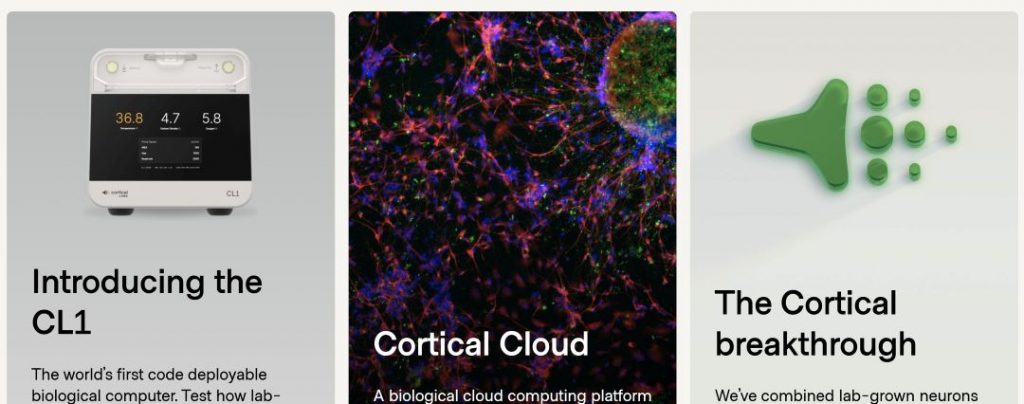

- 研究进展:卢森堡大学细胞和发育生物学教授 Jens Schwamborn 利用类器官研究帕金森病等神经系统疾病的发展,其实验室开发的帕金森氏症类器官模型可展现多巴胺能神经元的丢失和与疾病相关的蛋白质聚集体的出现。总部位于墨尔本的生物技术初创公司 Cortical Labs 开发了 “DishBrain” 系统,将人类脑细胞与计算机接口相连,并训练其玩经典的乒乓游戏《Pong》,展示了类器官的学习能力。

- 应用前景:OI 有望阐明人类认知功能的生理学,为生物和混合计算提供新机会,克服硅基计算的限制,还可在大脑和机器之间的接口方面取得进步,在建模和治疗痴呆症等神经退行性疾病方面取得突破。

- 面临挑战:包括如何确保 OI 的稳定性,使其在长期计算中不退化;如何大规模培养类脑组织,并将其应用到计算系统中;以及如何解决相关的伦理问题,如当生物计算机变得足够智能,甚至具备一定意识时,如何界定它们的权利等。

当下,无论是普通计算机还是性能强悍的超级计算机,尽管算力在不断提升,却始终受困于两大难题:散热和能耗。为了给超级计算机降温,人们专门搭建了恒温恒湿的机房,可机房本身又会消耗大量能源,这就使得超级计算机的整体能耗居高不下。其耗能程度有多夸张?以马斯克为 AI 配备的超级计算机为例,它的功耗高达 30 万千瓦,相当于 25 万户家庭的总用电量。也正因为如此,训练一个 AI 大模型的成本才会如此高昂,“烧钱” 成为常态。

当传统计算机的资源瓶颈日益明显,有人将目光转向了人类自身的大脑。要知道,人脑的算力并不逊色于一般超级计算机,更关键的是,它的能耗极低 —— 人脑的平均功率仅为 20 瓦,是超级计算机能耗的千万分之一。若能将人脑的这种优势应用到计算机领域,散热和能耗难题似乎就能迎刃而解,而这款人脑计算机 CL1 的出现,正是朝着这个方向迈出的重要一步。

虽然 CL1 仅搭载了 80 万个人脑神经元,与正常人类大脑中 800 亿个神经元的数量相差甚远,但它的性能已足够惊人。在医疗领域,有医生借助它模拟癫痫患者神经元的放电模式,结果显示,CL1 仅用 1 小时就能生成传统计算机需要 3 天才能完成的高精度病理模型。在 AI 训练场景中,优势同样显著:传统计算机训练 AI 玩弹球游戏,需要消耗 100 瓦时电量,耗时 90 分钟;而 CL1 完成相同训练任务,仅需 0.5 瓦时电量,耗时也缩短至 5 分钟,能效比直接提升了 200 倍,堪称 “为训练 AI 而生” 的利器。

目前我们训练 AI 所采用的神经网络算法,本质上是通过计算机语言和复杂程序去模拟真实的生物神经网络。可即便算法设计得再精妙,这种模拟出来的 “神经网络” 也始终是 “人造的假模型”,无法与真实的生物神经网络相媲美。而 CL1 在训练 AI 时,采用了一种更贴近生物本能的 “奖惩机制”,过程简单却高效,就像人类训练宠物狗一样:当 AI 成功完成任务(比如接住球),研究人员就会给 CL1 中的神经元细胞输入一段规律的电信号作为 “奖励”;若 AI 任务失败,就输入杂乱无章的电信号作为 “惩罚”。这些真实的神经元能立刻感知到 “奖励” 与 “惩罚” 的区别,无需通过成百上千条算法进行核对、校正和优化,AI 就能快速完成训练。要知道,这种看似简单的奖惩机制,曾是无数 AI 工程师耗费心血也难以突破的技术难关。

不过,CL1 搭载的真实神经网络也有着生物固有的 “短板”—— 会面临生老病死。在没有病毒、细菌感染的理想环境下,CL1 中 80 万个神经元的寿命也只有 6 个月。一旦神经元出现病变或死亡,就必须重新培养一批新的神经元来替换,这个过程需要投入大量的人力、物力和财力。于是,有人提出了一个大胆的设想:能否为这些神经元赋予 “繁殖功能”?若能实现,或许就能一劳永逸地解决神经元替换的难题。但这个想法也引发了诸多思考,甚至让人联想到类似 “女娲造人” 的场景,只不过目标变成了 “制造能永久运行的计算机”。

由此不禁让人深思:人类存在的终极意义,会不会是为了让我们大脑这个 “天然计算机” 实现亘古永存,并且不断增加数量、提升算力、完成高级进化?甚至有人猜想,我们夜晚梦中的场景,会不会正是大脑被外界利用,进行计算和模拟的过程?

进一步畅想,人类文明发展到后期,或许真的会通过技术手段 “创造” 出一批大脑功能更强、性能更卓越的 “新人类”,以这种方式推动整个人类文明 —— 也就是一台巨型 “超级计算机” 实现进一步升级。如此一来,“这个世界是虚拟的” 这句话,似乎又多了几分值得探究的分量。

Organoid Intelligence 研究的顶尖网站:

- DishBrain 是澳大利亚生物技术公司 Cortical Labs 推出的首个可训练的神经生物学计算平台,该公司官网提供了关于 DishBrain 的详细信息。

- DishBrain 的官网是https://corticallabs.com

- FinalSpark:其网站提供了关于神经平台的详细信息以及研究机构的申请流程等内容。FinalSpark 推出了首个使用人类神经元进行生物计算的远程研究平台,在类器官智能研究方面有一定的影响力。

- FinalSpark 的官网为https://www.finalspark.com/